引言:一场“上热下冷”的虚火

近年来,“中医AI”无疑是健康科技领域最炙手可热的赛道之一。资本涌入,产品林立,从智能舌诊、脉诊到AI开方,似乎一个充满未来感的中医智能时代已触手可及。

然而,在这片繁荣的表象之下,一股“上热下冷”的暗流正在涌动:研究端和资本端热火朝天,但在用户端,真正的应用落地和市场接受度却不尽人意。 大多数产品更像是一个个热闹的“概念验证”,而非能融入日常、解决实际问题的健康伙伴。

这不禁让我们反思:当我们在谈论中医“智能化”时,我们究竟在谈论什么?是算法的堆砌,还是服务体系的革命?我们不妨把目光朝向大洋彼岸,看看那些在慢病管理领域已经取得商业闭环的AI产品,能给我们带来怎样的启示。

01 | 一面镜子:美国慢病AI教会了我们什么?

当我们还在探索中医AI的商业模式时,美国已经涌现出像WellDoc、Virta Health、Hello Heart、Propeller Health、Omada Health、Livongo Health等一众成熟的慢病管理平台。它们成功的秘诀,并非仅仅是技术领先,而在于构建了一个完整的“价值闭环”:

- 精准切入:

它们不求包罗万象,而是精准聚焦于减重、糖尿病前期管理等具体场景。 - 动态闭环:

通过可穿戴设备(如CGM连续血糖监测)和用户数据,建立起“监测-干预-反馈”的动态调整系统,让健康管理不再是一次性的建议,而是一场持续的对话。 - 服务整合:

它们提供的不是单一产品,而是整合了AI算法、行为心理学、社群支持和专业服务的系统性解决方案。 - 商业分层:

从免费工具到付费订阅,再到高端服务(如保险公司、专业医疗机构合作),金字塔式的商业模型满足了不同用户的需求,实现了规模与深度的平衡。

这面镜子清晰地照出了我们当下的短板。中医AI的困境,并非单一的技术难题,而是一个涉及数据链、商业模式、解决方案设计的系统性症结。

02 | 一场诊断:扼住中医AI咽喉的四大瓶颈

热闹之下,隐忧浮现。当前的中医AI平台,普遍被以下四个核心问题所困,导致其难以从“轻量级工具”真正转型为“可信赖的健康服务”。

瓶颈一:数据的“断链”——有始无终的静态服务

目前绝大多数中医AI仍停留在“一锤子买卖”:用户填一份问卷,平台给一个方案。然后呢?然后就没有然后了。

缺乏可穿戴设备来采集连续的、动态的生理数据(如脉象、体温、睡眠等),导致平台无法验证方案的有效性,更无法根据用户的实时变化进行调整。这种“静态推送”模式,本质上违背了中医“因时、因地、因人”制宜的动态调养核心。没有数据的闭环,所谓的“个性化”就只是一句空洞的口号。

瓶颈二:变现的“窄路”——“卖药导向”下的信任透支

一个普遍的模式:“免费体质分析 + 高价药品/补品销售”。这种模式看似高效,实则是一剂毒药,带来了三大致命伤:

- 信任缺口:

用户会本能地质疑:“你给我的方案,究竟是为我的健康着想,还是为了卖出你的产品?”这种“导购”嫌疑,从一开始就透支了最宝贵的用户信任。 - 疗法偏狭:

中医的智慧远不止于药。成本低廉且效果显著的食疗、导引(如八段锦)、情志调节等大量非药物疗法被严重边缘化,这无异于自断经脉。 - 价值错位:

动辄成百上千的“定制膏方”,其价格远超原料本身,吊高了用户的短期期望。中医调理本是春风化雨、润物无声的过程,过高的价格与不确定的短期效果形成巨大反差,极易导致用户失望,最终伤害品牌自身。

瓶颈三:战略的“失焦”——大而全的泛化陷阱

许多平台试图覆盖所有人群、所有健康问题,从失眠到脱发,从减重到增肌,看似功能强大,实则“广而浅”,无法在任何一个领域建立起真正的专业壁垒和用户心智。

想象一下,如果一个平台能深度聚焦“女性更年期调理”,整合中医辨证、现代营养学(如高蛋白低碳饮食)、力量训练建议和身心灵运动(如太极、冥想),构建一个可追踪、可感知的系统性干预方案,它所能建立的专业信任和用户粘性,将远超那些“什么都懂一点”的泛化平台。

瓶颈四:体验的“断层”——缺乏分层的服务设计

要么是遥不可及的高价一对一服务,要么是免费但浅尝辄止的工具,中间地带出现了巨大的服务真空。这使得平台无法有效承接和转化海量潜在用户。

一个健康的商业生态,应是多层次的。从免费的健康评分,到9.9元的单次食疗方案,再到199元/年的AI健康管家订阅,最后到高端的真人医师服务,为用户搭建一个可以循序渐进的“价值阶梯”,才能实现“广覆盖”与“高转化”的共赢。

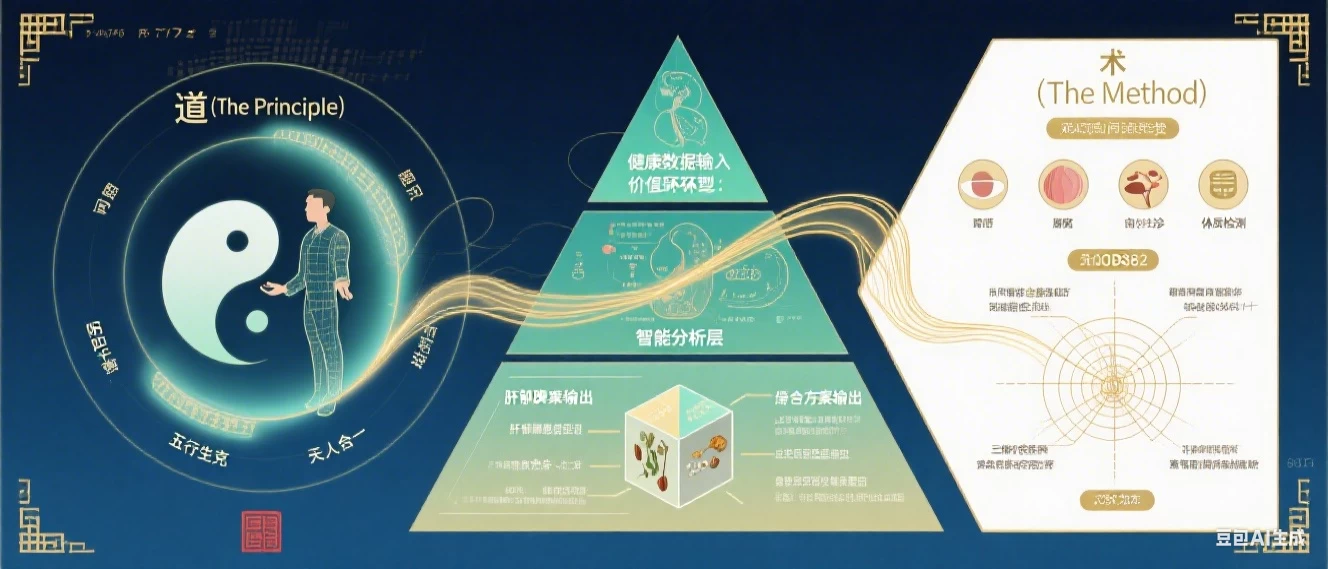

03 | 一剂良方:以“道、术、器”重构中医AI的未来

要破此困局,中医AI需要的不是小修小补,而是一场基于“道、术、器”三个维度的系统性重构。

器 (The Tool) —— 铸造现代化的智能根基

“器”是基础。我们必须首先解决工具和产品的问题。

- 构建动态反馈闭环:

积极整合可穿戴设备,融合舌象、脉象、语音情绪、睡眠等多模态数据,让AI从一个“静态的知识库”进化成一个能与用户互动的“动态的健康教练”。 - 建立双轨评估体系:

疗效需要被看见。对于高血压调理,我们不仅要看脉象、头晕等中医指标的改善,也要看血压值的下降。建立“中医体感 + 西医指标”的双轨评估体系,是建立科学信任的基石。 - 打造亲民产品体系:

让中医调养回归生活。开发标准化的、价格可负担的现代食疗产品(如养生茶饮、功能零食),并建立一个数字化的中医运动康复内容库(如结合AI动捕的八段锦、五禽戏教学),让健康管理变得可持续、可负担。

术 (The Method) —— 设计整合性的解决方案

“术”是路径。有了工具,核心在于如何设计真正有效的干预方案。

- 从“泛”到“专”:

放弃“撒胡椒面”,聚焦中医真正擅长的垂直领域,如胃肠道调理、女性周期与更年期管理、老年慢病养生等,做深做透,形成壁垒。 - 从中医到“整合医学”:

我们的目标是解决用户问题,而非固守“中医”的形式。主动拥抱现代科学,将中医的整体观与现代营养学、功能医学、心理学等有机融合。例如,将“思虑伤脾”的理论与现代肠脑轴研究结合,为肠易激综合征(IBS)患者提供“饮食+情绪”的综合方案。这才是真正的智慧与自信。

道 (The Principle) —— 回归以用户为中心的核心

“道”是灵魂。一切技术和商业模式,最终都要回归到为用户创造真实价值的初心。

- 坚持整体观与辨证施治:

这是中医的根本,也是AI无法替代的灵魂。技术应是辅助和放大中医智慧的工具,而非削足适履的枷锁。 - 构建可持续的价值交换模型:

放弃短视的“卖药”思维,通过分层的会员与订阅服务,与用户建立长期的信任关系。让用户为持续的效果和服务付费,而不是为一次性的信息差付费。

结语:从“数字药贩”到“智慧生活伙伴”

中医AI的未来,绝不在于创造一个更会“背汤头”的算法,也不在于包装更昂贵的“智商税”产品。

它的真正出路,在于通过“道、术、器”的系统性重构,从一个冷冰冰的“数字药贩”,蜕变为一个能融入用户生活、提供持续价值、温暖可信赖的“智慧健康生活伙伴”。

这条路注定漫长,但唯有回归服务的本质、回归用户的价值,中医这一古老智慧,才能在人工智能时代,真正焕发出璀璨的新生。

(本文插图均为AI生成)

发表回复