上一篇文章(中医AI的“高烧”与“现实”:当赛道狂飙,我们离真正的智能调养还有多远? – PM 老陈),我们剖析了中医AI“上热下冷”的现状,并提出了“道、术、器”三维重构的解决方案。这解决了“怎么办”的问题。然而,要真正引领未来,我们必须回答一系列更根本的“为什么”和“是什么”。

这不仅是对一个行业未来的探寻,更是对技术、文化与人性之间关系的深刻反思。

追问一 | “道”之辨:我们能量化“道”吗?——中医AI的哲学困境

我们提出的解决方案中,“道”是根基,指“中医整体观与辨证施治”。但这恰恰是AI最难触及的领域。这引出了一个核心的哲学悖论:

- “气”与“神”的数据化悖论: 现代AI的根基是数据化、结构化和可计算。我们可以量化血压、心率,甚至通过面部识别评估情绪。但中医的精髓,如“气”的流动、“神”的盈亏、“脉象”中微妙的“势”,这些高度依赖医师直觉、体悟和经验的“意象”,能被完全解构为数据标签吗?如果强行量化,我们得到的是一个更精准的中医,还是一个失去了灵魂的、被“数据肢解”的空壳?

- “整体观”与“算法模型”的冲突: AI擅长在海量数据中寻找相关性,但中医的“整体观”强调的是个体生命作为一个复杂、动态、开放系统的内在关联。一个算法模型,能否真正理解“肝郁”如何导致“脾虚”,又如何与患者最近的家庭矛盾相关联?当下的AI更像一个高明的“统计学家”,而一个优秀的中医更像一个“生态学家+心理学家”。我们是在训练一个“数字中医”,还是一个只会“关联分析”的机器?

- 信任的来源:从“人”到“算法”的转移困境: 中医的疗效,很大程度上建立在患者对医师的“信任场”之上。这种信任源自于望闻问切中的人文关怀、言语间的安慰与鼓励。一个冰冷的APP界面,即使能输出一份完美的报告,能否建立起这种深刻的、足以影响疗愈过程的“信任”?当信任的主体从一个有温度的“人”转移到一个无感情的“算法”,我们失去的仅仅是温度吗?

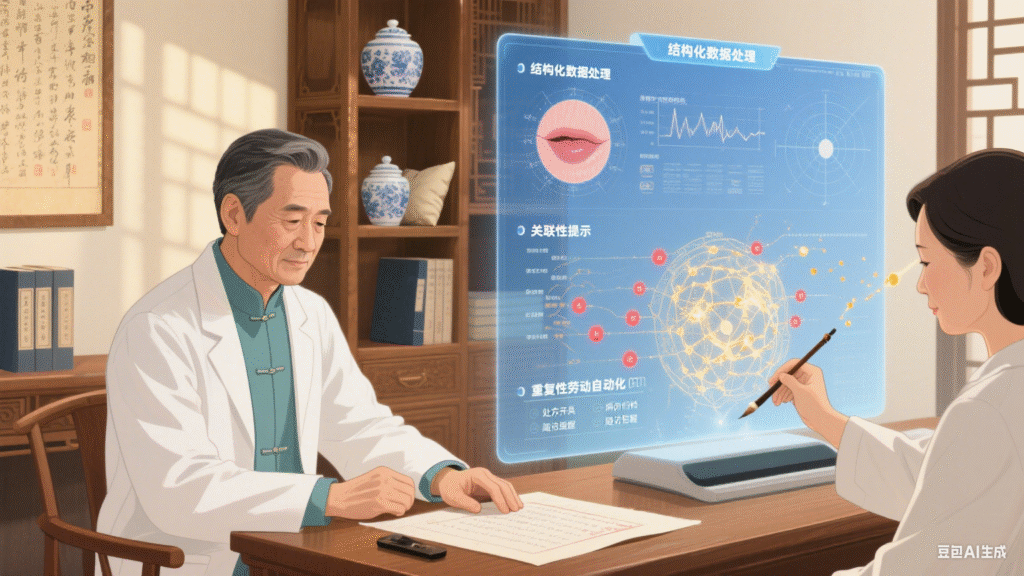

中医AI的终极形态,或许不应是试图“取代”医师的“全知AI”,而是一个能处理海量结构化数据、提示潜在关联性,从而将医师从重复性劳动中解放出来,使其能更专注于“道”的层面——与人沟通、体悟“气象”、做出最终整合性判断的“增强型医师(Augmented Doctor)”。

追问二 | “术”之思:融合之路,谁来主导?——整合医学的现实挑战

我们在前文大力倡导“整合医学”的路径,将中医与现代营养学、功能医学等结合。这在理论上无比正确,但在实践中却布满荆棘。

- 话语权与标准之争: 当中医的“脾胃虚弱”调理建议,与功能医学的“肠道菌群”干预方案放在一起,谁是主?谁是辅?当八段锦的“调气”与力量训练的“增肌”同时被推荐给更年期女性,如何平衡优先级?这背后是两套完全不同的理论体系和评估标准。“整合”一词,说起来容易,但要避免其沦为一锅“大杂烩”,就需要建立一套全新的、能兼容并包的评估体系与临床路径。 这需要顶层设计与行业共识,远非单个企业能完成。

- “深垂直”背后的“高门槛”: 我们建议聚焦于“女性更年期”等垂直领域。但这恰恰要求一个平台具备极高的跨学科整合能力。团队里不仅要有中医专家、AI算法工程师,还需要有妇科医生、营养师、康复治疗师、心理咨询师…… 这大大提高了创业门槛和运营成本。 简单的技术团队,根本无法驾驭如此复杂的整合性解决方案。

- 效果归因的“黑箱”: 当用户采用了一个包含“中药+食疗+运动+冥想”的整合方案后,健康状况改善了,请问:究竟是哪个部分起到了关键作用? 效果的归因变得极其困难。这对于模型的迭代优化、以及向用户清晰地阐述价值主张,都构成了巨大挑战。

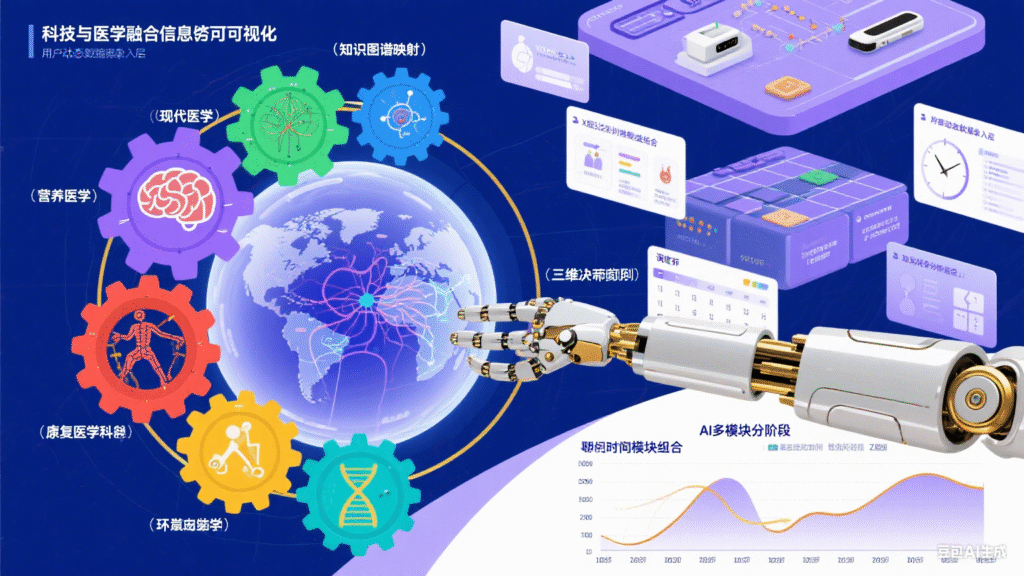

整合医学的未来,可能需要AI扮演一个“翻译官”和“调度师”的角色。它能将不同学科的知识图谱进行映射与关联,根据用户的动态数据,智能推荐一个**“多模块、分阶段”**的整合路径,并尝试通过多因子分析,来探索不同干预手段的权重与协同效应。

追问三 | “器”之戒:数据的权利与伦理——智能工具的潜在风险

“器”的现代化,特别是可穿戴设备和多模态数据的融合,为中医AI带来了前所未有的机遇,也带来了潜藏的伦理风险。

- “体质标签”与“数据偏见”: 当AI轻易地给用户贴上“阳虚质”、“痰湿质”等标签后,是否存在被滥用的风险?保险公司是否会据此调整保费?用人单位是否会产生招聘偏见?更重要的是,训练AI的数据,如果本身就存在地域、年龄、性别的偏倚,算法得出的“标准体质”,是否会对少数派人群形成一种“算法歧视”?

- 隐私的边界: 相比于运动步数,舌象、面色、情绪语音、生活作息等中医数据,无疑更加私密。这些数据的采集、存储和使用的边界在哪里?用户是否真正理解他们让渡了哪些权利?在追求“精准”的道路上,我们如何避免滑向“数据监控”的深渊?

- “最优解”的暴政: AI的本性是追求“最优解”。当AI为你的体质计算出一个“完美”的饮食和作息方案,精确到几点入睡、每餐吃几克山药,这在多大程度上剥夺了个体选择的自由和生活的乐趣?健康变成了又一个需要被“优化”的KPI,这本身是否是一种“不健康”?

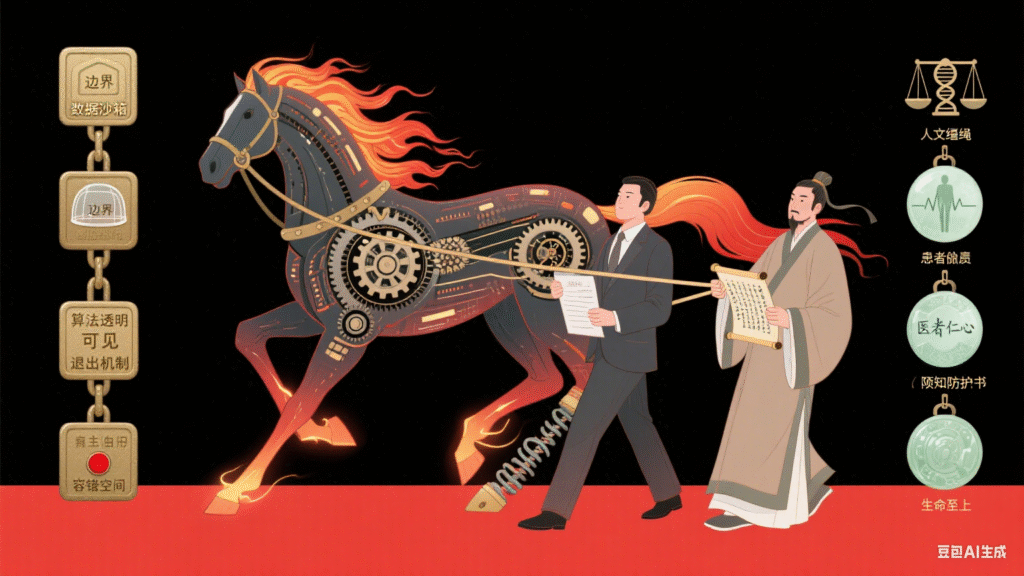

在发展“器”的同时,行业必须同步建立起严格的“数据伦理”和“算法准则”。技术的发展不应是一匹脱缰的野马。我们需要探讨建立“数据沙箱”制度、算法透明度原则,并始终保留“用户一键退出”和“人性化容错”的选项。

最终的回归:从“治愈已病”到“创造生命力”

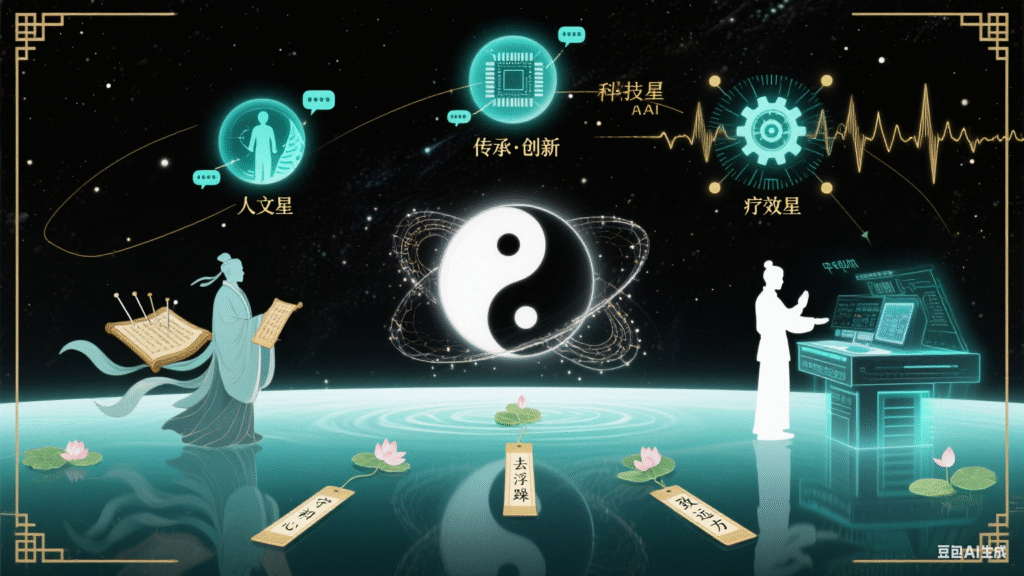

经过层层追问,我们发现,中医AI的未来,早已超越了技术和商业模式的讨论。它最终指向一个终极命题:我们希望技术如何介入我们的生命与健康?

真正的中医AI,其价值或许不在于“预测疾病”或“开出药方”,而在于成为一个“生命状态的翻译官”和“生活方式的引导者”。它能将我们身体那些微弱、模糊的信号(“有点乏力”、“最近很烦躁”),翻译成我们能理解的语言和能行动的建议,引导我们通过饮食、运动、呼吸、睡眠这些最基本的生活方式,去主动地、创造性地提升自身的“生命力”(Vitality)。

这,才是中医“治未病”思想在数字时代的最高级表达。它不再仅仅是冰冷的“健康管理”,而是温暖的“生命赋能”。

跨越喧嚣与浮躁,这或许才是中医AI最值得奔赴的星辰大海。

发表回复